SECI モデルで、世界中の経営学者からその論文の引用数がハンパない、一橋大学の野中郁次郎氏のことが日経の特集記事で出た。👇

(✴️このポスト自分用・備忘目的)ほぼ記事の引用

「空気の支配、縦割り組織、異質性の排除、不都合情報の隠蔽横棒。一言で言えば、成功体験への過剰適用だ。過去の成功から脱却できず、むしろ過度に適応しすぎて、内外環境の変化に対応できない。それを表現した」

1月25日に亡くなった一橋大学の野中郁次郎名誉教授(知識経営論)は生前、今も読み継がれる著書「失敗の本質」(1984年、共著)についてこう語っていた。旧日本軍が失敗を重ねた真因を探った名著で、「失われた日本の30年」を考える上で、必読の書ともいわれるようになった。

その後の著書「知識創造企業」(共著)や考案したメソッド「SECIモデル」(*)も、知らない企業経営者はもはやいまい。いずれも日本のバブル経済崩壊前後の1990年代に世に問うた研究成果だが、野中氏は理論に常に磨きをかけ、個人が持つ知識やノウハウなど、暗黙知の共有と形式知とのバランスを現在の大手企業経営者らに説いて回った。

(出所 : 日本経済新聞2025/2/1 (土曜朝刊、9面・オピニオン、Deep Insight 「失敗の本質」野中氏の遺産、から(本社コメンテーター、中山淳史氏)

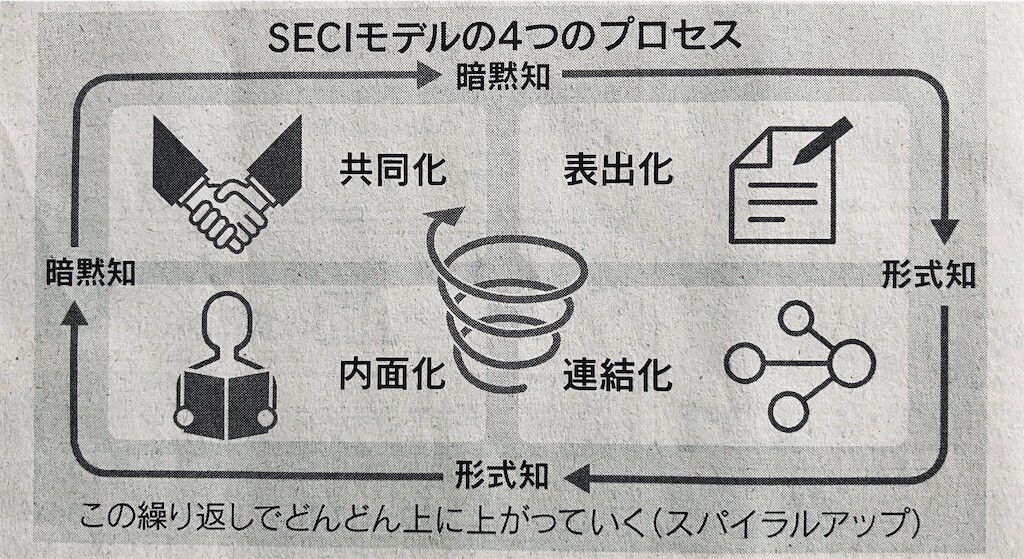

(*) SECI モデル : 4つのプロセスで構成する。

4象限の図で、右側上に「表出化」があり、その形式知を次、右下で「連結化」する。それを右半分から左半分の左下へと「内面化」することで暗黙知に変える。さらにそのあと左上の「共同化」によって暗黙知が出来上がる。

この表出化(右上)👉や連結化(右下)👉次の、内面化(左下)👉共同化(左上) 、さらに再び表出化 (右上)へとつながりが一周する4プロセスの回っていくループが出来上がり、この四つの繰り返しで、知がどんどん上に上がっていく「スパイラルアップ」これが、SECIモデルの4プロセスである。

👉後半に日本経済新聞掲載の図を掲載しておく。

▼🔺▼🔺 ▼🔺▼🔺 ▼🔺▼🔺 ▼🔺▼🔺 ▼🔺▼🔺

✴️ 野中郁次郎氏が死去 経営と知の本質、世界に発信 オピニオン 日本経済新聞2025年1月26日 21:09 [会員限定記事]から👇

製品開発はリレーよりもラグビーだ――。世界に経営学者Nonakaの名がとどろいたのは「スクラム」の発見がきっかけだった。

ソニーのウォークマンが市場を席巻した1980年代、成功の秘訣を世界中の経営者が知りたがった。「日本企業はなぜ製品開発のスピードが速いのか」。米ハーバード大の研究者が発した問いに論文で答えたのが野中郁次郎氏だった。

当時、製品開発といえば設計から製造まで担当者がバトンをつないでいくリレー方式が主流だった。対して野中氏が調査したホンダやキヤノンなどの日本企業は、研究から工場まで異なる部門が一体となり開発を進めていた。

チームが声をかけ合いながら一気にゴールへと駆け抜ける――。86年、日本企業の開発プロセスをラグビーのスクラムにたとえた論文は大きな反響を呼ぶ。日本経済が「ジャパン・アズ・ナンバーワン」ともてはやされながら、個別企業にまで掘り下げて成功の要因を探った研究は珍しかった。

その後も野中氏は松下電器産業(現・パナソニック)のホームベーカリーなど全盛期の日本企業の現場に足を運び、ホワイトカラーと工員が手を携えて製品開発にまい進する現場に触発される。研究室に戻るとプラトンからマイケル・ポランニーに至る哲学の古典をひもとき、イノベーションの背後にある共通の要因を探った。

90年代に入ると、言語やデータになる以前の「暗黙知」を軸に、組織が対話を経て新しい知を生み出すプロセスを定式化した。経営の本質を知識の創造だと喝破した94年の論文は現在、3万を超える引用件数を誇る。翌95年に英語で発表した著書を、経営学の神様といわれたピーター・ドラッカーは「現代の名著」と評した。

多くの研究をともにした国際基督教大学(ICU)理事長の竹内弘高氏は「とにかく現場での観察を大事にしながら、あれほど本を読んでいた人を知らない。物事の本質を見極めたいという欲求に突き動かされている人だった」と振り返る。

野中氏が名声を確立したのは、日本企業がバブル崩壊後の挫折を味わった時期と重なる。そして日本中の経営者が転落の要因を見極める際に参照したのも野中氏だった。日本軍の敗因を探ったベストセラー「失敗の本質」は、成功体験への過剰適応やあいまいな戦略目的など、迷走する日本企業の弱点をあぶり出した。

21世紀に入ると、野中氏は自らの理論の実践と継承に力を注いだ。一橋大学の教授陣と共に企業のリーダーを養成する「ナレッジ・フォーラム」を立ち上げ、ホンダや三井物産など日本を代表する企業のトップが巣立った。かたや80年代に発見したスクラム型の開発プロセスは、米シリコンバレーでソフトウエア開発の標準モデルとして受け入れられた。

「数字やデータの奴隷にならないために、人間としての野性を育てなければならない」。2023年、日本企業が再び輝くためのヒントを問うとそう繰り返した。

自己資本利益率(ROE)や人的資本など横文字の概念に振り回されず、身体に備わった暗黙知を解き放て――。企業経営の本質を探る旅路は晩年まで続き、新著「二項動態経営」の書評が25日の日本経済新聞朝刊に掲載されたばかりだった。日本企業が失われた30年を脱しつつある今こそ、野中氏の残した知の遺産を訪ねるときかもしれない。

(高橋元気)

▼🔺▼🔺 ▼🔺▼🔺 ▼🔺▼🔺 ▼🔺▼🔺 ▼🔺▼🔺

✳️ 「失敗の本質」野中郁次郎氏の遺産 野性こそ創造の源泉

本社コメンテーター 中山淳史

2025年1月31日 10:00 [会員限定記事]

「空気の支配、縦割り組織、異質性の排除、不都合情報の隠蔽――。一言で言えば、成功体験への過剰適応だ。過去の成功から脱却できず、むしろ過度に適応しすぎて内外環境の変化に対応できない。それを表現した」

1月25日に亡くなった一橋大学の野中郁次郎名誉教授(知識経営論)は生前、今も読み継がれる著書「失敗の本質」(1984年、共著)についてこう語っていた。旧日本軍が失敗を重ねた真因を探った名著で、「失われた日本の30年」を考える上で必読の書ともいわれるようになった。

その後の著書「知識創造企業」(共著)や考案した経営メソッド「SECI(セキ)モデル」も、知らない企業経営者はもはやいまい。いずれも日本のバブル経済崩壊前後の1990年代に世に問うた研究成果だが、野中氏は理論に常に磨きをかけ、個人が持つ知識やノウハウなど、暗黙知の共有と形式知とのバランスを現在の大手企業経営者らに説いて回った。

◉人はモノでもカネでもない

最後に筆者が会ったのは、2023年の秋から冬にかけての3回。今回は合計7時間近い取材のエッセンスを共有させていただきたいが、野中理論の本質は、一言で言うと、数値やデータ分析に過度に依存しない、イノベーション追求の姿勢にあったのではないか。

それは人間の探求から始まる。日本にも浸透した自己資本利益率(ROE)などの指標は遠ざけた。「人的資本という言葉には違和感がある」とも話していた。人はモノでもカネでもない。人間とは「未来志向で意味をつくる動的主体であり、他者との関係性のなかで人になる。つまり、資本を生み出す存在が人間なのだ」という指摘が印象的だった。

その延長線上で、晩年に提唱したのが「ヒューマナイジング・ストラテジー論」だ。論理分析が過多になった現代日本への警鐘を込め、「経営とは人の営為にほかならず、創造性の源泉である野性を解放、錬磨する人間くさい作業だ」と結論づけた。

◉過剰な計画や分析が活力損なう

日本企業の失われた30年の元凶は何か、と聞いて返ってきた答えがまた振るっていた。一般に、バブル崩壊後の日本の低迷は「雇用、設備、債務の3つの過剰」が原因だとされてきたが、野中氏は「プランニング(計画)、アナリシス(分析)、コンプライアンス(法令順守)の3つの過剰こそ真因」と強調した。計画も分析もルールづくりも行きすぎると、それ自体が目的化し、経営の活力を損なってしまう、という意味だ。

さらに、PDCA(計画・実行・評価・改善)だ。日本企業は米統計学者ウィリアム・デミングの理論などを受け入れ、それを実践してきたが、野中氏は高度経済成長期には効果を発揮したものの、現在では「PdCa」になってしまった、と批判した(PdCaの言葉自体は社会学者、佐藤郁哉氏の説からの引用)。

Pの計画とCの評価ばかりが偏重され、dの実行とaの改善に手が回らない、ということだった。肝心の行動が軽視され、本質をつかんでやりぬくアニマルスピリットがそがれてしまう、と考えたのだろう。

◉個人の暗黙知を組織で共有

要は、形から入り、魂を入れない日本企業の根本的体質への警鐘だ。では、どんな経営者が野中氏の心を打ったのかというと、やや古いがホンダ創業者の本田宗一郎氏がその一人だった。米ミシガン州にある「自動車殿堂」で見た1枚の写真がきっかけになった。本田氏はサーキット場で地面に顔をつけ、エンジンの響く音から車が思い通りの性能に仕上がったのかを見極めようとしている。「これだ」と思ったという。人間には優れた暗黙知があり、それをどう組織が共有したらいいのか、の研究が始まった。生まれたのが、SECIモデルだった。

(図の出所 : 日本経済新聞、2025/2/1 (土) 9面オピニオン)

SECIモデルとは、個人に眠る暗黙知を集団で共有するプロセスのこと。さらに徹底した対話を経て暗黙知を言葉や論理による形式知に変換し、最終的には集団で獲得した知の実践を通じて個人の暗黙知をもう一段高めていく。PDCAとは違う、共同化→表出化→連結化→内面化(4つの頭文字でSECI)という流れの繰り返しだ。

ホンダは経営や商品開発について社員が徹底的に討論する「ワイガヤ」の伝統を持っており、それに近いらしい。お互いの理解を超えて関係性をつくるのはしんどく過酷で、さあやってみろといわれてできるものではない。それでも画期的な認知症治療薬を開発したエーザイや、復活を遂げたソニーグループ、日立製作所などの経営者が野中氏とイノベーションを取り戻すためのプロセス、組織論を巡って繰り返し議論してきた。そんな事実を知ると、野中理論の存在はやはり大きかったと感じざるを得ない。

◉知の体系の差が日米の格差に

惜しむらくは世界から見た日本企業の存在が小粒で、殻を破る兆しがなお感じられないことだ。野中氏にこの点も聞くと、「(株式時価総額が大きい)米テック企業と比べ、知の体系に差がある。われわれはなぜ存在するのか。存在目的を果たすのにどんな知の体系が必要かをイノベーティブな米企業の経営者は深く考え、構想できている」と語っていた。知と知、構想力と構想力の競争に勝ち抜ける経営者の出現を待ちわびているのは、野中氏だけではないだろう。

▼🔺▼🔺 ▼🔺▼🔺 ▼🔺▼🔺 ▼🔺▼🔺 ▼🔺▼🔺

・大学時代に学部や選考に縛られずにこういう理論を学際的に学ぶ機会があったらよかったのに、と思います。(まぁ、私は野中先生の大学ではないのですけれども)

・会社に入社して程なく、自分で希望して受講した明治大学の先生 (お名前が今すぐには出てきません) による「貿易実務」の講座クラス...もう詳細なその頃の背景など全ては忘却の彼方だけれど。あの時に聞いた「FOB」というコトバから、全てが始まった。そして今、現在に至っていると思う。そうであるから、やはり「教える人の教え方」から受ける長い人生の影響やそのインパクトは相当に大きいものがあります。